�@�r�������グ��@�|�O�E��|

(2021.01.12 �C��)�@

�@�o���G�̊�{����ł͋r���グ��(�O�]������)�����́A�O�E��E���̂R�����ł��B�������Ȃ��������E�h�E�W�����u�Ƃ�������������܂����A�����ł͑O�㉡�ɋr���グ�邱�Ƃ̂ݍl���čs���܂��傤�B

�@�܂��l�̎p������Ζ��炩�Ȏ��ł����A�l�̑̂͑O�E��E���ƈقȂ�`�����Ă��܂��B���ׁ̈A�e�����ŋr�̏グ���ɑ����̈Ⴂ������܂��B���ʂ��镔���������ł����A���ꂼ��ɈقȂ����������܂��̂ŕ������ɕʁX�ɉ�����悤�Ǝv���܂��B���A���ʂ��镔���͑O�y�[�W�u�|�����|�v�Ŋ��ɏq�ׂ����e�ł��̂ŁA�܂����̏����𐮂��Ă���r���グ��w�͂����܂��傤�B

�@���̍��ł��J��Ԃ��q�ׂĂ���ʂ�A�o���G�̂��ׂẮg���[�u�����g�h(������)�ł��B�r���グ�ă|�[�Y�����Ă��鎞���g�̂͏�ɓ���������(���L�ё�����)���܂��B�g�̂��J�`�R�`�Ɍł߂���A�͂����ς��˂��������肵�Ȃ��ŁA��������w���⒰���ɗ͂����A�S�g�����܂Ȃ��ׂ��L�������āA�_�炩���������p���`�����ĉ������B

���@�O�r���グ��[�A���x�X�N�E�h�D�E�o��] ���@�\�\�\�\�\�@

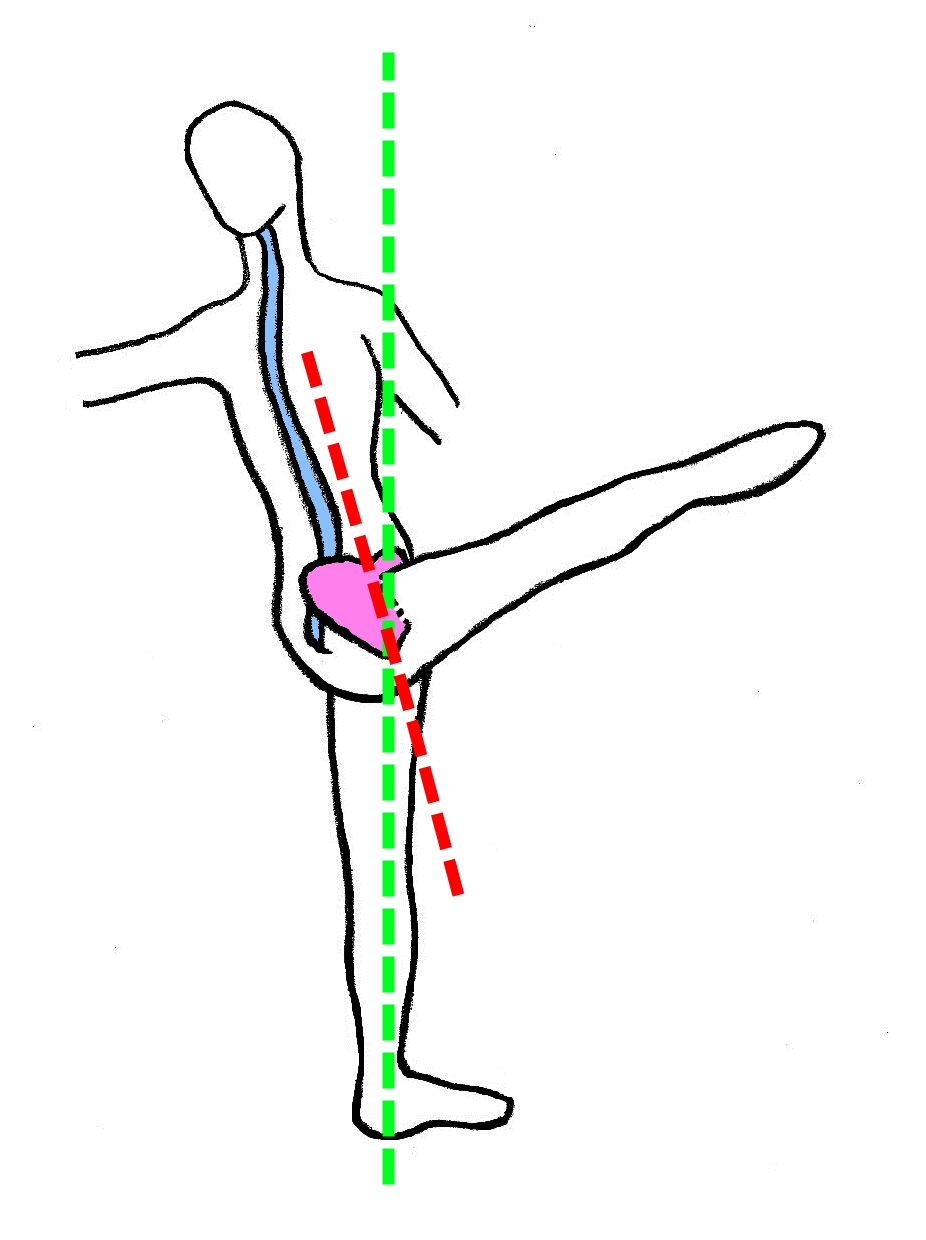

�@�r���グ�鎞�̊�{�|�W�V�����͎�ɂP�ԂƂT�ԃ|�W�V����������܂����A���̂ǂ�����r���オ�肫���������ܐ�(���邢�͑���)���g�̂̐��ʂقڐ^��(���ւ��̑O)�ɂȂ�悤�Ȍ`�ɂȂ�A�����ł��B���X�u�P�Ԃ̈ʒu�ŋr���グ��(�グ�����̒ܐ悪���r�����̑O)�v�Ǝw������鎖�����邩���m��܂��A����́g�|�A���g�𗚂��ėx��h�N���V�b�N�E�o���G�ɂ����Ă̓C���M�����[�̌`�Ǝv���ĉ������B�|�A���g�ŗ����đO��ɕЋr���グ��ꍇ�A�グ�����̒ܐ�⑫��́A�g�̂̐^��O(���ւ��̑O)���邢�͎����̒ܐ�̈ʒu(�V���[�Y�̃v���b�g�t�H�[��)�̐^��O�ɒu�����ƂŁA��ԃo�����X�����Ղ��ʒu�ƂȂ�܂��B(�A���A�����G�ȂǂŕG������Ԃ�r�̕��͔��������K�v�ł��B)

�����ł͏グ���r�̒ܐ�������g�̂̐��ʐ^�Ɉʒu����`����邱�Ƃ��l���܂��B�܂��A��{�|�W�V�����P�Ԃ���r���グ��ꍇ�ł͎��̈ړ����������܂��̂ŁA���͂T�ԃ|�W�V��������O�r���グ��ƌ��肵�čl���܂��B�i�r���グ��ʒu�ɂ��ẮA���y�[�W�u�r�������グ��|���|�v�̌㔼�̋L�q��r���グ������������lj������B�j

���N�����̃^�[���A�E�g��

�@�܂��T�ԃ|�W�V��������r���^���W���ɏo���O�ɁA��ɏ����Ă͂����Ȃ����Ƃ����Ղ̐��������r�̃^�[���A�E�g�ł��I���́A�r�̋N�����̍��Ղ�^�[���A�E�g����������ɂޕ����ƂĂ�������������Ⴂ�܂��B�u�����͑��v�v�ƈ��S���Ȃ��ő������u�Ԃɏ�Ɉӎ��������܂��傤�B�r�̋N�����̍��Ղ͂����܂ł�(�ӎ����)�����ł��B�����Ă��̏u�Ԃ̃^�[���A�E�g�������ł��ɂނƁA�g���r�̋ؓ����傫���قȂ�O�ڂ̑�ڎl���������Ȃ錋�ʂ������Ă��܂��܂��B�r���グ�Ă���^�[���A�E�g�����Ă��x���̂ł��B

�N�����̃^�[���A�E�g�̃R�c�́A�i���Ղ͏㉺�Ɉ��������͂Ő������Œ肳��Ă���Ƃ��āj���}�̐����̂悤�ɒp�����獘��(���ՑO�ʂ̗����ɂ���o����������)�܂łP�{�̎��������Ă���ƃC���[�W���A���̎����Ȃ�ׂ��������Ȃ��悤�ɍ���������O�Ɉ����Ȃ���r�����n�߂邱�Ƃł��B���̈ӎ��͂悭�u�����������āv��u�t�����ŃJ�b�g���āI�v�ȂǂƂ������t�ŕ\���ꂽ�肵�܂��B�ƂĂ��d�v�Ȉӎ��ł��̂ŖY�ꂸ�Ɏ��H���Ă݂ĉ������B�A���A�r���オ��ɏ]���Ă��̃��C���͂킸���Ɉړ����邱�ƂƂȂ�܂��̂ŌŒ肵�ċ����������t���Ă̓_���ł���I

�N�����̃^�[���A�E�g�̃R�c�́A�i���Ղ͏㉺�Ɉ��������͂Ő������Œ肳��Ă���Ƃ��āj���}�̐����̂悤�ɒp�����獘��(���ՑO�ʂ̗����ɂ���o����������)�܂łP�{�̎��������Ă���ƃC���[�W���A���̎����Ȃ�ׂ��������Ȃ��悤�ɍ���������O�Ɉ����Ȃ���r�����n�߂邱�Ƃł��B���̈ӎ��͂悭�u�����������āv��u�t�����ŃJ�b�g���āI�v�ȂǂƂ������t�ŕ\���ꂽ�肵�܂��B�ƂĂ��d�v�Ȉӎ��ł��̂ŖY�ꂸ�Ɏ��H���Ă݂ĉ������B�A���A�r���オ��ɏ]���Ă��̃��C���͂킸���Ɉړ����邱�ƂƂȂ�܂��̂ŌŒ肵�ċ����������t���Ă̓_���ł���I���N�����̑����̊��p��

�@�r���グ�鎞�ɍŏ��Ɏg����ؓ��͑O�ڂ̑�ڎl���̒��ɂ���u��ڒ��v�Ƃ����ؓ��ł��B�r�͐������g����Α�ڒ��ɂ���Đ擱����A�r�������Ȃ�ɂ�Ē����ւƂ��̕��S���o�g���^�b�`���čs���܂��B�������グ�������Ă�����r�̍������X�O�x�ȏ�ɂȂ��(�r���Đ�L���͈ȊO��)�قڒ����̗͂ŋr���グ�Ă������ƂɂȂ�܂��B���������B�͂Ȃ�ׂ��O�ڂ����Ȃ��ׂɂ��̑�ڒ��ɕ��S���|���Ȃ������ŋr���グ�Ȃ���Ȃ�܂���B���̎��傫���𗧂̂������ŏ����������o�ł��I�����Ǝw�̕��Ōy�����������A�����r�߂�悤�ɂ��ċr���グ�鎖�ɂ���āA�r�̓����ɔ����������ڂ̃n���X�g�����O���������đ�ڒ��̕��S���y�������邱�Ƃ��o�����܂��B

�����ɂT�ԃ|�W�V�����œ��r�̑����������畂��������Ԃ���r���グ�����ƁA�����ŏ����y�������Ȃ��珰���r�߂�悤�ɂ��ċr���グ�����́A�O�ڂ̕��S�̈Ⴂ�������Ă݂ĉ������B���x���J��Ԃ��ē������Ƃ��Ȃ蕉�S���Ⴄ�͂��ł��B���̑��̗��̎g�����ŋr�������S�⑬���܂ł����ς���ė���̂ł��B�Ⴆ�u�A�b�T���u���œ��r���M���M���܂ŃV���b�Z���Ďg���Ȃ����v�Ƃ����搶�̎w���́A���̗͂𗘗p����ׂȂ̂ł��B

���̂悤�ɋr�̋N�����̓����ɂ͂ƂĂ��d�v�ȗv�f����R�W�܂��Ă��܂��B�r�͓������n�߂鎞�Ɖ��낷���ɂ����_�o���g���ē����������ƂĂ���Ȃ̂ł��B

�����Ղ̌X����

�@�r�̍����������Ȃ�ɏ]���ďd���̕��S�͑�������A���̕��S���y������ׂɂ܂��͉����������グ�A�����ē��r�͍��������ֈ�������Ȃ���(���ɋ߂��[�������L���ӎ���)�A�グ���r�̉����ƂȂ鑤�ʂŋr�S�̂��x����悤�ȃC���[�W�ŋr���グ�����čs���܂��B�C�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂̓^�[���A�E�g���o����������Ȃ��ׂɐ���́u�����������āv�u�t�������J�b�g���āv�̒��ӂ��ӎ����邱�Ƃł��B

�r���オ��ɂ�č��E�̍����̍������傫���ς������A���ʂɑ��č��Ղ��傫���P����Ă��܂��Ă͂����܂���B�A���A�r���X�O�x��荂���Ȃ�ɂ�āA���Ղ͏�����������Ȃ��Ă͋r�͏オ��܂���̂ŁA�グ���r���̍��������r���̍�����菭���O�ɏo�Ă����܂��܂���B�������グ�����̂��K���オ���Ă��܂�Ȃ��悤�ɋC�����ĉ������B�グ���r���̍����̈ʒu�͂킸���ɑO�ɏo�܂����A�t�ɍ�������O�Ɉ��������銴�o�����������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B(�������J�����o�H�c�������W�߂Ă��銴�o�ł��B)

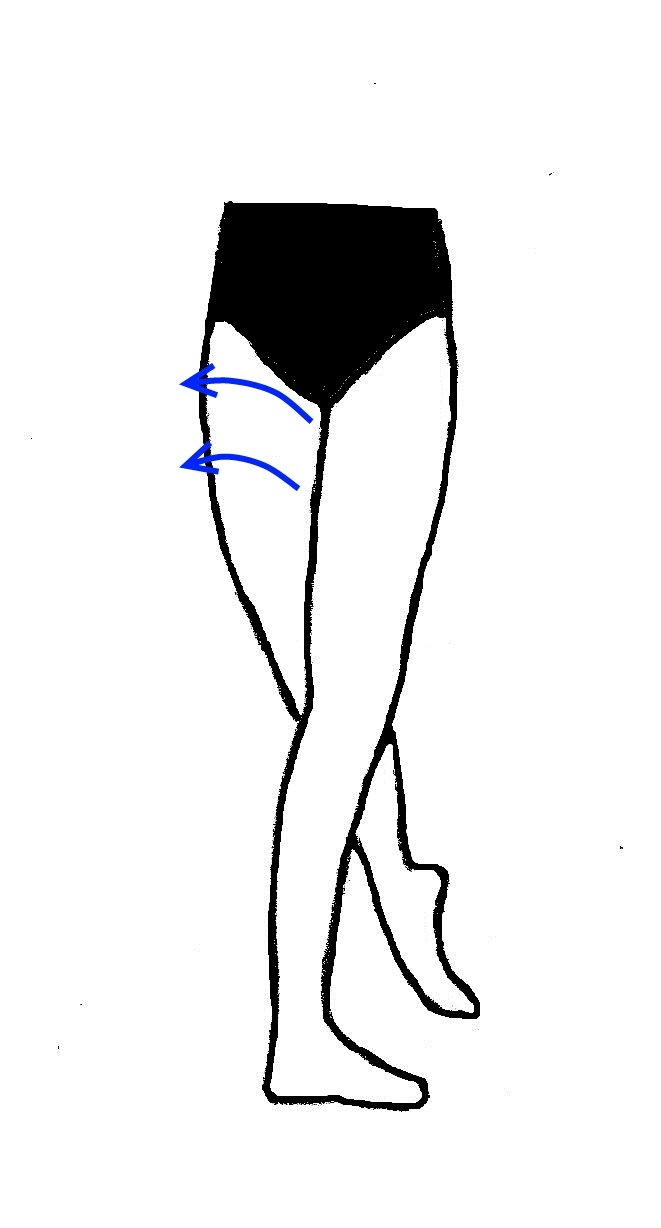

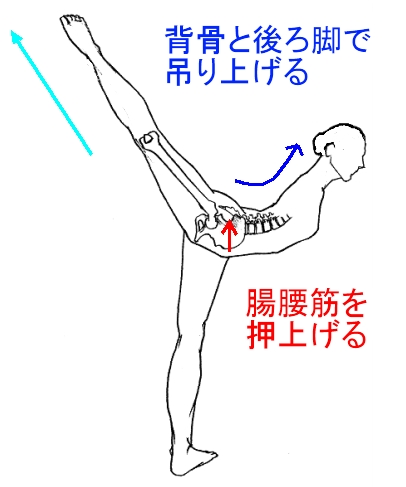

�������r��O�֏グ��ꍇ�A�̂̍\���I�ɂ͍��Ղ𐳊m�Ɂg���Ă��h�ʒu�ŋr���グ���鍂���͖�U�O�x���x�����E�ŁA����ȏ�̍����܂ŋr���グ��ɂ͎��ۂɂ͍��Ղ����}�̂悤�������Ɍ����ČX�����Ȃ���Ȃ�܂���B(�������r�̍������X�O�x���x�܂ł́A�O���猩�������ł͍��Ղ̌X������Ȃ����x�̌X�Ŏ��߂ĉ������B�j

�@���}���s���N�̕����͍��Ղ��ƍl���ĉ������B���ۂ̍��Ղ͂��o�̂悤�Ȍ`������Ă��܂����A���͔̂悤�ȕ��ʂōl���܂��B

�r���X�O�x�ȏ�ɏグ��ɂ͍��Ղ����}�̗l�Ɍ��ɂ킸���ɓ|���Ȃ���Ȃ�܂���B���������Ղ�|���Ƃ��̂܂܂ł͍������̍��ł����Ɋۂ��Ȃ��荘�̏d�S�͌��ɗ����Ă��܂��܂��B�����h�~����ׂɍ������֗����Ȃ��悤�ɍ�����֓˂��グ�܂��B�i���̎��������ق�̏��������Ȃ�o�K�̊��o�ɂȂ��Ă����܂��܂���A�A�����ւ��͑O�֏o���Ȃ��悤�ɁI�j����Ɠ����ɋ��ł���֓˂��グ�ċ������������������֓|���l�ɂ��܂��B(���u�����J���Ă��܂�Ȃ��悤�ɗ��e����ֈ����グ�ċ�����ゾ�������֓|�����o�ł����܂��܂���B) ���̋����̌X���͕\���ɂ���Ċp�x�͗l�X�ł����A��{�Ƃ��Ă͂Ȃ�ׂ����Ȃ��X���ŋr���グ��悤�ɌP�����܂��傤�B

�d�S�͌��������ɂ͏悹���ɂ����܂ł��y���܂��̏�ɏ��悤�ɑO���Ɏ��܂��B�J��Ԃ��܂������E�̍����̍����͑傫���ς��Ă͂����܂���B

�܂����Ղ̌X�͂����܂ł��r�̍������オ��ɏ]���Ă킸���ɌX������̂ł����āA��ɍ��Ղ��X�����Ă���r���グ�Ă͂����܂���B�܂��A���r�̕t��������֓˂��グ�邱�Ƃ��Y��Ȃ��ʼn������ˁB�@ �i���L�����܂Ƃ߁������ǂ݉������B)

�r���X�O�x�ȏ�ɏグ��ɂ͍��Ղ����}�̗l�Ɍ��ɂ킸���ɓ|���Ȃ���Ȃ�܂���B���������Ղ�|���Ƃ��̂܂܂ł͍������̍��ł����Ɋۂ��Ȃ��荘�̏d�S�͌��ɗ����Ă��܂��܂��B�����h�~����ׂɍ������֗����Ȃ��悤�ɍ�����֓˂��グ�܂��B�i���̎��������ق�̏��������Ȃ�o�K�̊��o�ɂȂ��Ă����܂��܂���A�A�����ւ��͑O�֏o���Ȃ��悤�ɁI�j����Ɠ����ɋ��ł���֓˂��グ�ċ������������������֓|���l�ɂ��܂��B(���u�����J���Ă��܂�Ȃ��悤�ɗ��e����ֈ����グ�ċ�����ゾ�������֓|�����o�ł����܂��܂���B) ���̋����̌X���͕\���ɂ���Ċp�x�͗l�X�ł����A��{�Ƃ��Ă͂Ȃ�ׂ����Ȃ��X���ŋr���グ��悤�ɌP�����܂��傤�B

�d�S�͌��������ɂ͏悹���ɂ����܂ł��y���܂��̏�ɏ��悤�ɑO���Ɏ��܂��B�J��Ԃ��܂������E�̍����̍����͑傫���ς��Ă͂����܂���B

�܂����Ղ̌X�͂����܂ł��r�̍������オ��ɏ]���Ă킸���ɌX������̂ł����āA��ɍ��Ղ��X�����Ă���r���グ�Ă͂����܂���B�܂��A���r�̕t��������֓˂��グ�邱�Ƃ��Y��Ȃ��ʼn������ˁB�@ �i���L�����܂Ƃ߁������ǂ݉������B)

�@���ď�L�ł͍��Ղ��P���̔̂悤�ɍl���A�킸���ɌX�����邱�Ƃ��q�ׂ܂����B���͍X�����Ղ����E�ɂQ�Ɋ���Ă���ƍl���ĉ������B���������ۂ̍��Ղ͔ł�����܂��Q���ɕ�����Ă���̂ł�����܂���B�C���[�W�Ƃ��ĂQ�̔��ƍl���邾���ł��B

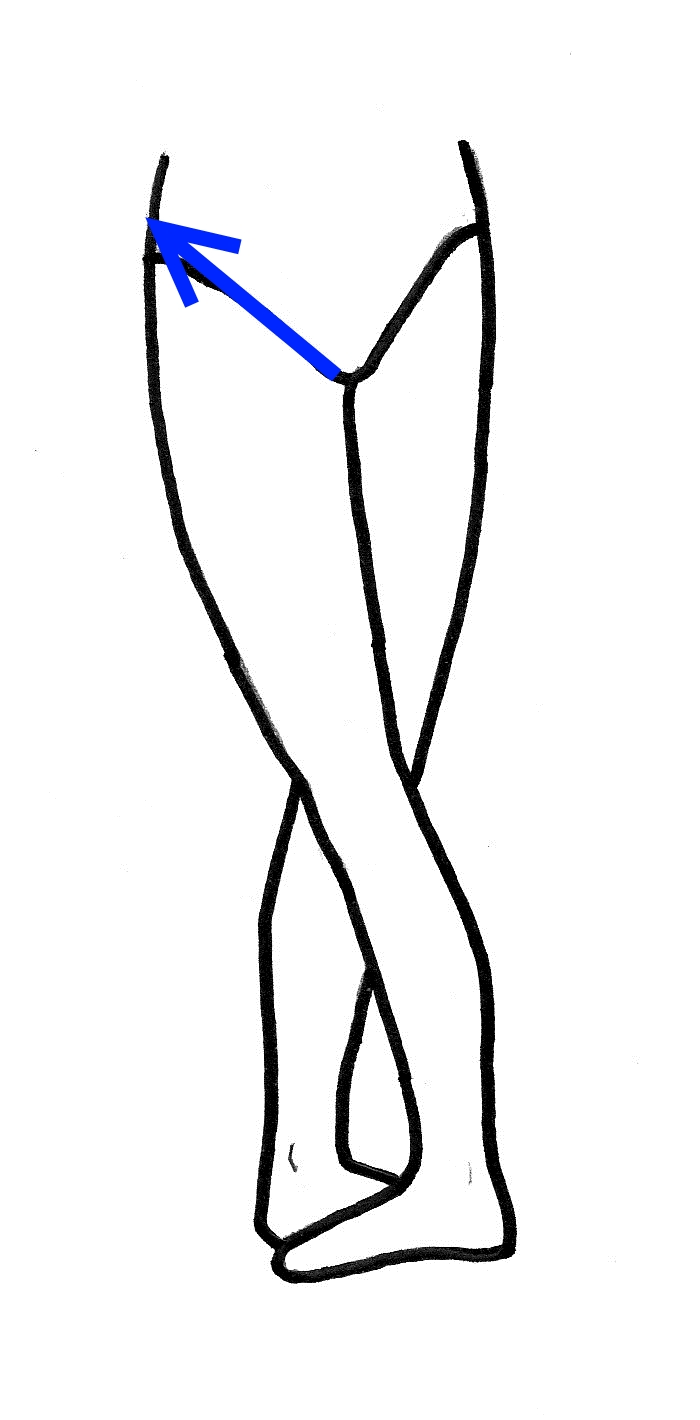

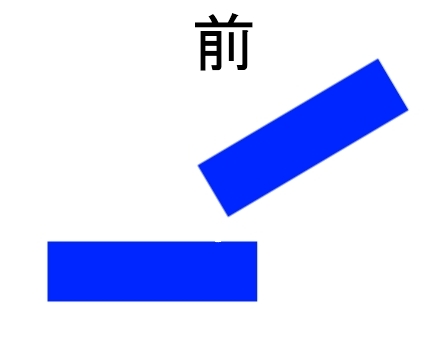

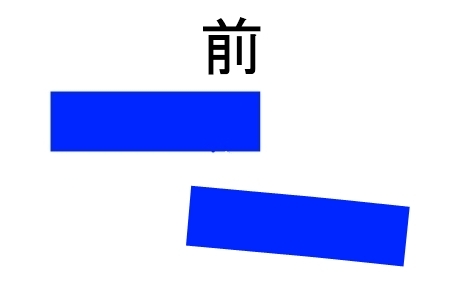

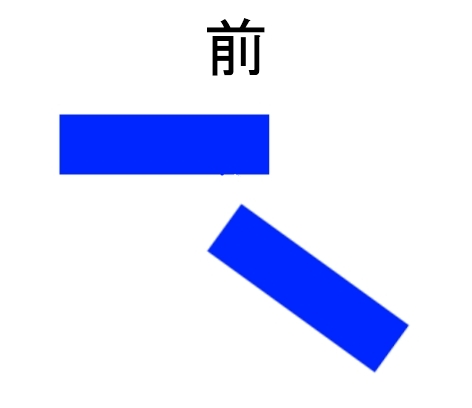

���Ղ�^�ォ�猩��ƁA�ʏ�̂P�Ԃ�T�ԃ|�W�V�����ł̍��Ղ̈ʒu�́A���}�@�̂悤�ɂقډ��ɕ���ł��܂��B�O�֕Ћr�����ہA�^���W����f�K�W�F���炢�܂ł͂��̂܂܂̏�Ԃŋr�����܂��B��������X�O�x�߂��p�x�ɂȂ�ɂ��(���邢�͂X�O�x�����)�A���Ղ����̈ʒu�̏ꍇ�A���E�̃o�����X���Ƃ��Ȃ��Ă��܂��B�A�E�e�[���Ȃ���Ղ����r���Ɉړ������邱�Ƃɂ���Ďx���邱�Ƃ͏o���܂����A�r�ɋ������ׂ��|��܂��B�X�Ƀ|�A���g�ŗ������ꍇ�A���̍��Ղ̈ʒu�ł͒ܐ�ׂ̍������ɏd�S��S�ďW�߂鎖�͂ł��܂���B

�@�@�@�@���r��O�֍����グ�����́A���Ղ̂Q���̔�^�ォ�猩���}��

�}�@�@�ʏ�̍���

|

�}�A�@�O�ɏd�˂�����

|

�@�r���������肵�ďグ��ׂɂ́A���E�̍��Ղ��}�A�̂悤�ɂ킸���ɏd�˂���ԂɂȂ�悤�ɃC���[�W���Đg�̂����܂��B���Ղ̌X�Ɠ������A��s����̂͂����܂ł��r����ō��Ղ��ɏd�˂Ă͂����܂���B���̂悤�ɏグ�鑤�̍��Ղ��ق�̂킸���O�֏d�˂邱�Ƃŋr�ւ̕��S�͑啪�������܂����A�d�S�������̐��ʒ��S�ɏW�܂�Ղ��Ȃ��Ă��܂��B�T�ԃ|�W�V��������^�[���A�E�g���Đ����������̐��ʒ��S�Ɍ������ċr���X�O�x��荂���グ�čs���ƁA�}�@�̍��Ղł͎���ɋr�͏オ���Ȃ��čs���͂��Ȃ̂ł��B�����ɏ]���č��Ղ�}�A�̂悤�ɂ킸���ɏd�˂邱�Ƃŋr�́g�l�܂�h���������ꍂ���ʒu�ɏオ��Ղ��Ȃ�܂��B�A���A�X�O�x�ȉ��̒Ⴂ�p�x�̎��͐}�@�̏�Ԃ�ۂ��Ȃ��Ă͂����܂���B

���X���E�̍����̈ʒu���C�ɂ��邠�܂�A�}�@�̍��Ղ���낤�Ƃ��߂��Ă��܂��������܂����A���������E�̍������قڐ����ɂ������ƂƁA�傫���͔P����Ȃ����Ƃ����炷��A���r���̍����������O�֏o�Ă��\���܂��A�����͏o���Ȃ��Ă͋r�͍����͏オ��܂���B

�@�����ŋC�����Ē��������̂́A���}�̂悤�ɓ��r���̍��Ղ�傫���P�����Ă��܂����Ƃł��B���̏�Ԃł̓^�[���A�E�g�͕s�\�ł����A�������̍������ς���Ă��܂����肵�܂��B���̊ԈႢ��j�~����ׂɂ́A�ܐ�̈ʒu�͎��Ȃ���A�グ���r���̍�������O�Ɉ��������邱�Ƃł��B�������̂͂킸���ȏd�Ȃ肾���B�O�����E�o�b�g�}�����ŋr�Ɉ�������ꂱ�̌`�ɂȂ�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��܂��傤�B

�Ԉ��������

|

�Ԉ��������

|

���܂Ƃ߁� �i�NjL 2014.06.19�j

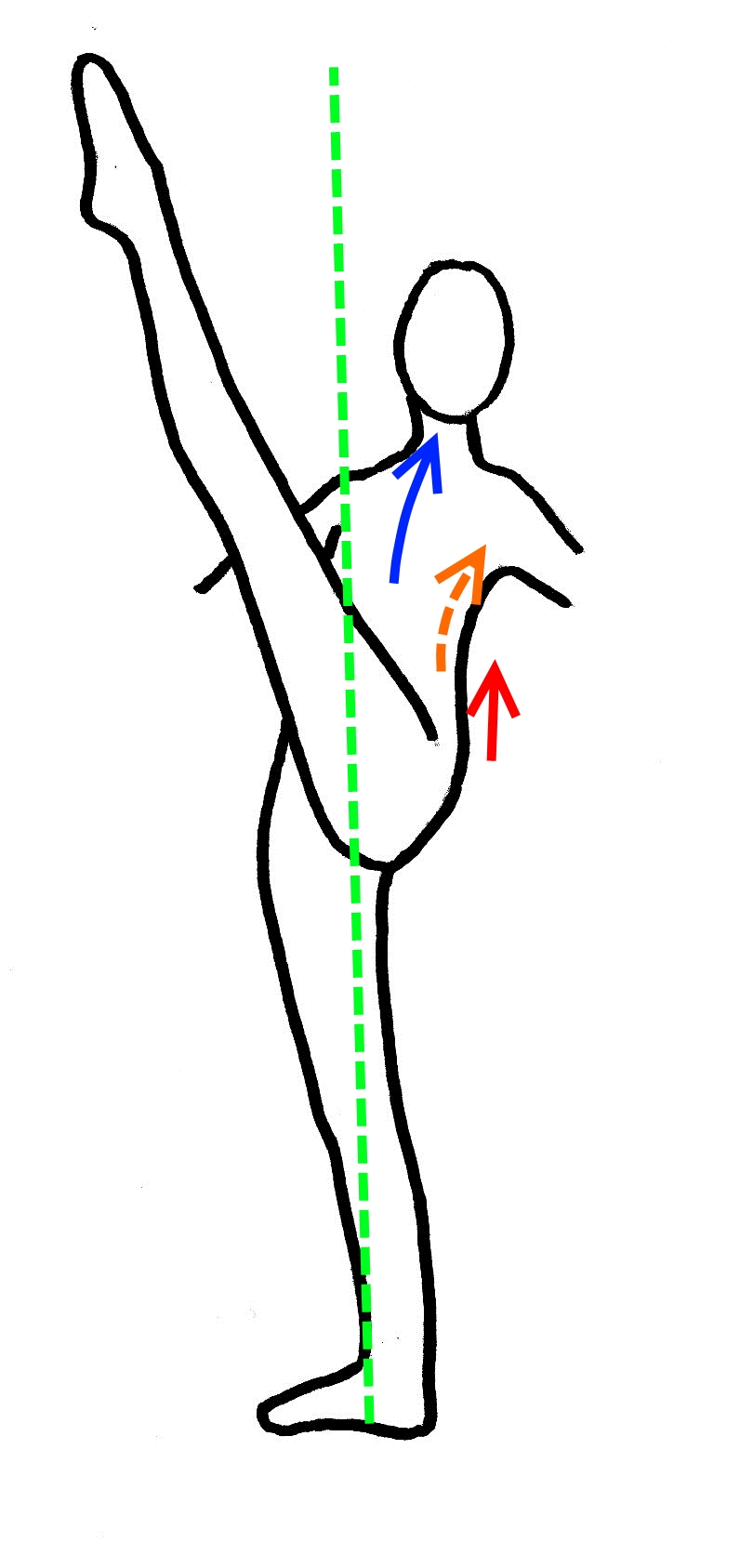

�@���L�̐}�́A���Ȃ�r�������オ����{�l�̃v���̕��̐g�̂̃��C���ł��B�ߑO����B�����ʐ^��}�ɂ��Ă��܂��̂Ő��m�ł͂���܂��A�C���[�W��ǂݎ���ĉ������B�r�̍�����㔼�g�̌X�A�l�̍��i�ɂ���āg�c�h(��)�̈ʒu�͑����ς��܂����A�ӎ����Ē��������_���L�q���܂��B

�y���܂�(���邢�����̑O��)�̏�ɕt�����|�C���g(����)��������Ə���Ă���_�ɒ��ڂ��ĉ������B(���̓_��)

���Ղ͂킸���Ɍ��X���Ă��܂��B

���č������ɗ����Ȃ��悤�ɁA�����L���l�Ɉ����グ�܂��B(�Ԃ̖��)

���������A�r�̍����ɉ������X�����܂��B(�̖��) ��{�ł͕s�K�v�ɂ܂ő傫���X�����Ă͂����܂���B

�̊������肳����ׁA�̊����g���ׂɁA�e�̉��̃��C������ֈ����グ�܂��B(�I�����W�̖��)

���Ղ͂킸���Ɍ��X���Ă��܂��B

���č������ɗ����Ȃ��悤�ɁA�����L���l�Ɉ����グ�܂��B(�Ԃ̖��)

���������A�r�̍����ɉ������X�����܂��B(�̖��) ��{�ł͕s�K�v�ɂ܂ő傫���X�����Ă͂����܂���B

�̊������肳����ׁA�̊����g���ׂɁA�e�̉��̃��C������ֈ����グ�܂��B(�I�����W�̖��)

�y���܂�(���邢�����̑O��)�̏�ɕt�����|�C���g(����)��������Ə���Ă���_�ɒ��ڂ��ĉ������B(���̓_��)

��{�̌`�ł͗��e�͐����ɂ��܂��B(�s���N�̓_��)

���r�͋r�̉������C��(�^�[���A�E�g���Ă���̂ʼn����ɂȂ鑤��)�Ŏx����B(���F�̒���)

��{�̌`�ł͗��e�͐����ɂ��܂��B(�s���N�̓_��)

���r�͋r�̉������C��(�^�[���A�E�g���Ă���̂ʼn����ɂȂ鑤��)�Ŏx����B(���F�̒���)

�@�ȏ�A�r�𐳂����O�֍����グ��|�C���g���A���N�����̃^�[���A�E�g�Ƒ����̗��p���A�����Ղ̂킸���ȌX�����A�����Ղ̂킸���ȏd�ˁ��ł��邱�Ƃ͂��������ł��傤���H

���͌��r���グ��A���x�X�N�ɂ��čl���čs���܂��傤�B

���@���r���グ��[�A���x�X�N�E�f���G�[��] ���@�\�\�\�\

�@�O�E���E��̂R�����̒��Ő������r���グ�邱�Ƃ���ԓ���̂͌��̃f���G�[�����Ǝv���܂��B�R�����̒��ō��Ղ��X�������ɋr���グ�悤�Ƃ���ƁA�O�E���E��Ŗ�60�x�E45�x�E15�x�܂ł����オ�炸�A��낪��ԏオ��܂���B����قǁg�オ��Ȃ����r�h���グ��ׂɂ͑S�g��傫�����p���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B

���ɂ����Ă��r���グ��|�C���g�����N�����̃^�[���A�E�g�Ƒ����̗��p���A�����Ղ̌X�����A�����Ղ̏d�ˁ��ƑO�Ƃقړ����ł��B�������傫���قȂ�̂́A�O�֏グ�鎞�����w����傫���g��˂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

���N�����̃A�[���A�E�g�Ƒ����̗��p��

�@�r�̋N�����̃^�[���A�E�g���d�v�ł��邱�Ƃ͑O�̃h�D�o���̎��Ɠ����ł��B�����S�̂��g�������r�߂Ȃ��珬�w�����ʂŏ��̖ʂ𔖂����悤�Ɍ��^���W�������̂ł����A�����ł�����x�ĔF�����Ē����������Ƃ��g�r�̃^�[���A�E�g�͕t�����ŋr����(�O��������)�h�Ƃ������Ƃł��B

�����A�l�`�̋r�̗l�ɁA���Ղ͓��������r�����ă^�[���A�E�g������Ƃ����C���[�W�ł��B�r�����֏グ�悤(�o������)�Ƃ���ƁA�^�[���A�E�g�����悤�Ƃ��ďグ��r���̍��Ղ�傫���J���Ă��܂��߂���Ƃ��������S�҂̕��ɂ͑����ł��B�܂��͗����̍����͐����ł�����ƑO���������Đ��m�Ɍ��^���W�������邱�Ƃ�厖�ɂ��ĉ������B���ׂĂ͂�������ł��B��������������Ɗ��^�[���A�E�g�ɓw�߂ĉ������B

�����A�l�`�̋r�̗l�ɁA���Ղ͓��������r�����ă^�[���A�E�g������Ƃ����C���[�W�ł��B�r�����֏グ�悤(�o������)�Ƃ���ƁA�^�[���A�E�g�����悤�Ƃ��ďグ��r���̍��Ղ�傫���J���Ă��܂��߂���Ƃ��������S�҂̕��ɂ͑����ł��B�܂��͗����̍����͐����ł�����ƑO���������Đ��m�Ɍ��^���W�������邱�Ƃ�厖�ɂ��ĉ������B���ׂĂ͂�������ł��B��������������Ɗ��^�[���A�E�g�ɓw�߂ĉ������B�����Ղ̌X����

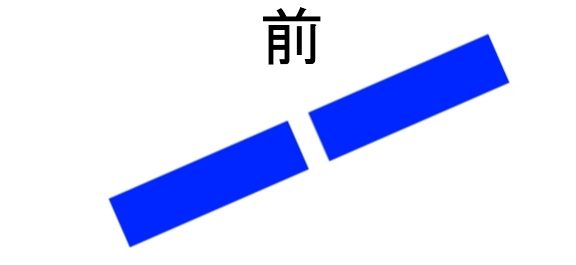

���̐}�B�`�D�͌��r���グ�����̍��Ղ̌X�̗l�q�ł��B�s���N�̕��������ՂɂȂ�܂��B

�}�B

|

�}�C

|

�}�D

|

�@�O�փ^���W��������ꍇ�͍��Ղ͐����ȁg���Ă��h��Ԃŏo���܂����B���������̃^���W���̏ꍇ�́A���ɂ킸���ɍ��Ղ�O�֓|���Ȃ���r���L���Č��Ƀ^���W�������邱�Ƃ͏o���܂���B�܂��A��(�ܐ��y���܂�)�ƍ��Ղ̈ʒu�W�ł����A�r�����ɏオ��̂Ɠ����ɁA���Ղ��ق�̂킸���ɑO�������ړ�(�X���C�h)�����܂��B(���Ղ𐅕��ɑO�֓������Ă�銴�o�B)���̃X���C�h�͍��Ղ̌X����ɍs���Ƌr���y���グ��R�c�ƂȂ�܂��B

���Ղ̌X���͐}�C�̍����X�O�x�̏�ԂŊ��ɑ傫���X���A�}�D�̃p���V�F�̏�Ԃł͐���������ȏ�̌X���ɂȂ�܂��B���Ȃ킿���Ղ�|���Ȃ���r�͏オ��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���������Ղ̓M���M���܂ŋN�����Ďg�������A�ł��̂ō��Ղ͋r���オ��̂ɏ]���āA�r�ɐ擱����đO�֓|���܂��B�r���オ�����ɍ��Ղ�|���Ă͂����܂���B

�@�����ō��Ղ��X���Ƃ��ɔ�����������u���������ɗ����Ă��܂��v�Ƃ������ł��B�O�r���グ�鎞�͍������֗����܂����B���x�͂����̕��������Ɍ������ė����Ă��܂��̂ł��B������������Əd�S�������Ď��̓����Ɉڂ�܂���B����ɑR����ׂɂ͏�̂͂Ȃ�ׂ��|���Ȃ��悤�ɂ��ăA���x�X�N���������B���������Ղ�|���Ȃ��Ƌr�͍����͏オ��܂���B���Ղ�|���Ώ�̂��O�֓|��Ă��܂��܂��B

�ł͂ǂ�����̂��H���������N�����A�����ł����������Ȃ��悤�ɉ�����x���܂��B�j���Ɏx�����Ă�����A�\���ŕK�v�Ȏ��ɂ͓��������ɉ����邱�Ƃ�����܂����A��{�I�ɂ̓o���G�ł͋�������̕����͏�ɋN��������ԂŌ��r���グ��̂ł��B

�@�܂��͎��r�̕t�����|�C���g(����)���������艟���グ�A����Ɠ����ɒ�������ֈ����グ�܂��i��}���Ԃ�����j�B���Ɍ��r�̍��������L��(���F�̖��)�A�w����L����(�����)�o�����X�����܂��B�����Ŕw����L���d�v�ȃ|�C���g�͕K���m�X�⌨�b�������낵�āA���̉��낷�͂Œ������N�_�Ƃ��Ĕw�����Ɍ������ĐL���A�Ƃ����_�ł��B�����⏉�S�҂ł̓A���x�X�N��p���V�F�̍ہA�m�X�⌨�b�����オ���Ă��邱�ƂŌ����オ���Ă��܂��A�Z���Ȃ��Ă��܂��Ă�������ƂĂ������ł��I�m�X������Ȃ���Δw���𐳂����L�����Ƃ͐�ɏo���܂���B�������J��Ԃ��܂����A�m�X�⌨�b�������낷���ƂŔw����L�����o���m���ɐg�ɂ��ĉ������B

�����ł����ЂƂ�肪�������܂��B��̂��N�����ׂɂ͔w�����J�[�u(�p��)�����Ȃ���Ȃ�Ȃ���ł����A����(��)�̏_�炩�����͍��Ő܂��ċr���グ�����ł��B����͎����ɑ���������ԈႢ�ł��B���̊ԈႢ�𑱂���Ɣw���̓���C�茸���ăo���G�𑱂����Ȃ��Ȃ�܂��B

�����ł����ЂƂ�肪�������܂��B��̂��N�����ׂɂ͔w�����J�[�u(�p��)�����Ȃ���Ȃ�Ȃ���ł����A����(��)�̏_�炩�����͍��Ő܂��ċr���グ�����ł��B����͎����ɑ���������ԈႢ�ł��B���̊ԈႢ�𑱂���Ɣw���̓���C�茸���ăo���G�𑱂����Ȃ��Ȃ�܂��B���}�����_���͔w���̍��ł̃J�[�u�A�Ԃ��_���͋��ł̃J�[�u�̈ʒu��\���Ă��܂��B�w���̃J�[�u�͂��̕������ӎ����āA�傫�ȉ~��`���悤�ɔw����L���Ȃ��瑢��܂��B���ł��Ȃ��鎞�͂��ւ����O�֏o�߂��Ȃ��悤�ɂ��ւ����I�ɏc���ɐL���܂��B���ł��Ȃ��鎞�͉��u�����J���Ȃ��悤�Ɍ��b�����牺�̃��C�����L������e�̉����L������ӎ����܂��B����Ŕ������Ȑ��������͂��ł��B

���@�X�g���b�`�̍ہA��������̃J���u��(����)�̃X�g���b�`������Ƃ������R�������ɂ���܂��B���V�A�̃_���T�[�͂��̋��ł��ƂĂ��_�炩���A���V�A�l�Ȃ�ł͂̑�ϔ������A���x�X�N�┒���̎p�����������Ă��܂��B

�@���āA�Ō�ɂ�����̃R�c�͂�͂�g���Ղ̏d�˕��h�ł��B���Ղ��C���[�W��̂Q���̔Ɍ����ĂāA���̂Q�����d�˂�ӎ��͑O�r���グ�鎞�Ɠ����ł��B

���r�����ɍ����グ�����́A���Ղ̂Q���̔�^�ォ�猩���}��

����������

|

�Ԉ��������

|

�Ԉ��������

|

�@���̎��̏d�˕��́A�O�̎��������K�ɂ��������Ă��镪�A�Q�������������ďd�˂܂��B�����ĂȂ�ׂ������̍����͑O���������̂ł����A�r�������グ��ׂɂ͂ǂ����Ă����Ղ���������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ׁA�グ���r�̕��̍����������O�֊J���Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���B�������\�Ȍ��菭�Ȃ��J���܂��B

��̉E�}�̂悤�ɑ傫���J���Ă͂����܂���B�J���Ƃ�����荜�Ղ̂Q���̔��d�˂��܂��������悤�Ȉӎ��ł��B�����Ŋ撣��͎̂��r���̍��Ղł��B���r���̔͐�ɏ��炸�ɑO�����ĉ������B���r���̍�����������O�Ɉ����ӎ��������ɂȂ�܂��B

���r�̃^�[���A�E�g�́A�������d�˂�(��)�A�r�����Ղ���藣���悤�ɋr�̕t��������܂��B���Ղ͂Ȃ�ׂ�������O�������܂܋r�̍����ɏ]���đO�֓|���čs���܂��B�グ���r��������x����̂͋r�̉����̑��ʂł��B

�܂����r���オ��ɏ]���āA�グ���r���̃E�G�X�g�����Ɉ��������čs���܂��B���̃E�G�X�g�ɕ����Ȃ��悤�ɁA�]���͐��ʂ�������悤�ɓw�͂����܂��B�グ���r���̘e�⌨�b����O�ɉ����o���ӎ��ŁA���r���̌��b���͂킸���Ɍ��ֈ����ӎ��ŁA���e�͏o���邾�����ʂɌ�����悤�ɂ��܂��傤�B��P�A���x�X�N�̊�{�ł͏グ���r���̌��͂��܂���ֈ����܂���B�킸���Ɉ������Ƃ��Ă��e�͕K���O�։����A���͂��̘e�̏�ɂȂ��炩�Ɋ|���Ă���悤�ȃC���[�W�ł��B

�@�{���Ɍ�둫������������グ�邱�Ƃ͎���̋Ƃł��ˁB�f�l�������Ȍ`�邱�Ƃ͓���ł����A�����ł����������C�����悤�ɓw�͂��܂��傤�B�o���G�͑̑��ł͂���܂���̂ŁA�グ���r�̍������̑S�̂̔��������C���̕��������Ƒ�ł��B������`�Ŏ��̓����ɃM�N�V���N�ƈڂ�l���A�r�͒Ⴍ�Ă��������`���犊�炩�Ɏ��̓����ֈڂ��l�̕����������������邱�Ƃ́A�F������������ł���ˁB

���͋r�����֍����グ�邱�Ƃ��l���Ă݂܂��傤�I